Auf Twitter ergab sich vor einige Tagen eine interessante Diskussion zum Thema Schulbücher – auch immer wieder einmal Thema im deutschen #EDCHATDE. Herausgekommen ist die Idee einer Blogparade zum Thema Schulbuch, an der ich mich mit diesem Artikel beteilige.

Wer mich kennt, weiß, dass ich eigentlich nie ohne haarsträubende Analogien und Geschichten auskomme – auch diesmal bleibt das niemandem erspart – aber Geduld: Ich komme irgendwann auf den Punkt.

Die Analogie

Letzte Woche wollte ich an meinen recht betagten Fahrzeug die Stoßdämpfer wechseln – eigentlich musste ich das sogar, weil die untere Lagerbuchse des Dämpfers auf der rechten Seite schon ziemlich ausgeschlagen war. Bei meinen Auto ( VW T4 ) ist das auch im Prinzip kein Problem und auf der Auffahrt zu machen. Zudem hat man auf diese Weise immer die Legitimation, neues Werkzeug zu kaufen – immerhin wollte die Werkstatt stolze 270,- Euro haben – bei einem Materialpreis von 100,- Euro für ein Paar Markendämpfer saßen da 50 Euro für Werkzeug drin. In dem sehr gut gepflegten Wiki zu meinem Auto stand zum Dämpferwechsel nur ein Satz, der mir Sorgen machte:

Befestigungsschraube und ‑mutter der Dämpferaufnahme herausdrehen (Sechskant M12, 100 Nm). Hierbei kann es passieren, dass die Mutter sich nicht löst, sondern stattdessen, die Schraube, welche von oben mit der Karosserie verbunden ist, sich aus der Halterung löst und mitdreht. Dann ist es notwendig die Schraube von oben von Dreck zu befreien und mit einem 18er Maulschlüssel (am besten in flacher Ausführung) zu kontern.

Dazu wird eine zweite Person benötigt, da der Kopf der Schraube nur teilweise aus dem Blech raussteht. (Quelle)

Wie sich herausstellen sollte, konnte das nicht nur passieren, es passierte auch auf beiden Seiten (zudem wurde ein Schlüssel SW21 benötigt und kein SW18).

So ein Schlüssel sieht so aus:

In so einem Ding steckt eine Menge Hirnschmalz, den man diesem Stahlknochen erstmal nicht ansieht. Der Schlüssel ist z.B. gewinkelt (üblicherweise um 15°):

Durch diese Winklung kann man den Schlüssel in engen Bereichen einfach umdrehen und kommt so mit der Schraube weiter. Die Öffnung des Schlüssels ist genormt: Ein Schlüssel SW21 passt zu jeder Schraube, deren Kopf 21mm breit ist – Schraubenweiten sind genormt, sodass dieser Schlüssel überall einsetzbar ist, wo die gleiche Norm gilt. Da klappt aber nur, wenn der Schlüssel ein wenig weiter als die Normgröße 21mm ist – Profiwerkzeug weist hier weniger Toleranzen auf als Baumarktware und passt daher grundsätzlich besser zur Schraube.

Meine Schraube, die es mit dem Schlüssel zu lösen galt, war genormt, aber der Schlüssel selbst viel zu dick, um in den darüberliegenden Zwischenraum zu passen. Ich bekam die eine Schraube damit nicht zu packen. Einen flachen Schlüssel SW21 gab es anscheinend im ganzen Internet nicht – die sind auch sehr unüblich. Wenn es einen solchen Schlüssel gegeben hätte, wäre immer noch eine zweite Person zum Gegenhalten erforderlich gewesen, da ein flacher Schlüssel schnell „nach oben abrutscht“ – deswegen ist der Normschlüssel ja auch so dick, um genau das zu verhindern.

Der einizige verfügbare Helfer hätte es körperlich nicht geschafft, eine angerostete Schraube mit einem Anzugsdrehmoment von 100Nm zu kontern. Was tun?

Wenn bei mir ein Werkzeug nicht passt, baue ich mir eines.

Diese Idee kam nicht von mir, sondern von einem befreundeten Vater, der mich vor dem Auto grübeln sah. Erst habe ich diesen Gedanken verworfen, aber schon eine Stunde später stand ich mit der Flex und dem Normschlüssel in der Garage. Herausgekommen ist das hier:

Die Schlüsselenden verjüngen sich nach vorne. Diesen Schlüssel konnte ich jetzt mit Karacho über den Schraubenkopf prügeln, das Blech darüber diente als Widerlager und hielt den Schlüssel sicher auf dem Schraubenkopf. Mit einem guten Frühstück und einer langen Knarre löste sich ächzend und knarrend die Mutter von der Schraube – ohne Helfer.

Die Schlüsselenden verjüngen sich nach vorne. Diesen Schlüssel konnte ich jetzt mit Karacho über den Schraubenkopf prügeln, das Blech darüber diente als Widerlager und hielt den Schlüssel sicher auf dem Schraubenkopf. Mit einem guten Frühstück und einer langen Knarre löste sich ächzend und knarrend die Mutter von der Schraube – ohne Helfer.

Wie ich Schulbücher verwende

Ich verwende Schulbücher im Unterricht fast nie. Es sind für mich genormte Werkzeuge, die zu genormten Problemstellungen in Form von Curricula passen. Mehr noch als bei meinem Autobeispiel von oben gilt bei Lernprozessen im Gegensatz zu DIN-Schrauben für mich oft die „Normlosigkeit“. Ich unterrichte u.U. in zwei Klassen parallel, aber diese Klassen mit ihren Individuen entsprechen nicht der Norm – oder jeweils anders. Trotzdem kann es – bei mir immer seltenere – Fälle geben, in denen ein genormter Schlüssel sehr gut geeignet ist. Genau wie der Schlüssel ist das Schulbuch ja sogar auf mehreren Ebenen bis in Details durchdacht – nur gibt es nicht immer die „Schraube“, die zu ihm passt. Daher nutze ich ein Schulbuch grundsätzlich nur für Anregungen bei der Vorbereitung des Unterrichts.

Ein sehr gutes Buch auch nach 15 Jahren Lehrerleben und zahlreichen Überarbeitungen ist für mich „Texte, Themen und Strukturen“. Recht zeitlos und erfreulich unbeeindruckt von schnelllebigen didaktischen Grabenkämpfen finden sich für mich darin immer wieder interessante Texte und neue Blicke auf Dinge wie „Schreiberziehung“. Es ist für mich ein wenig so wie ein Engländer im Werkzeugbereich.

In meinem Regal (ich komme für alle meine Schulbücher mit 2m Regalfläche aus) stehen neben universitären Lehrwerken auch noch Übungsblattsammlungen, einige Arbeitshefte und Versuchsvorschriften (ich unterrichte Chemie). Das steht da, weil es manchmal Arbeit spart, wenn es schnell gehen muss. Hin und wieder verirrt sich noch eine unverlangt zugeschicktes „Probeexemplar“ dorthin, welches aber meist nach ein bis zwei Monaten seinen Weg ins Altpapier findet.

Wäre ich Fremdsprachenlehrer, hätten Schulbücher für mich allerdings einen ganz anderen Stellenwert.

Die Geschichte dahin

Als junger Kollege fehlte mir oft die Zeit, um mit der Flex in die Garage zu gehen und auf einem zu großen Schraubenschlüssel herumzuschleifen. Außerdem hatte ich viel zu viel Ehrfurcht vor der Leistung der Buchautoren: Was kann ich kleines Licht schon besser machen als ein durchdachtes Schulbuch? Damit ist man doch auf jeden Fall auf der sicheren Seite! Es ist auf das Curriculum abgestimmt, durch ein Lektorat gelaufen und bietet mir Orientierung. Pfiffige Ideen wie die 15-Gradwinklung beim der Schraubenschlüsselanalogie wären mir aus meiner Unterrichtspraxis heraus gar nicht erst gekommen. So ist das Donator-Akzeptor-Prinzip als fundamentale didaktische Größe im Chemieunterricht wohl ein echtes Verdienst von Schulbüchern.

Wenn ich dann darüberhinaus noch Ideen habe, ist es Dank der Solidität in der Lage, den Funkenstrahl der ersten Flexversuche anzulenken oder mich wieder auf den sicheren Standardweg zu bringen.

Mit den Jahren fiel diese fast ehrfürchtige Beziehung mehr und mehr in sich zusammen – insbesondere in der Chemie: Sie schreiben die Nernstsche Gleichung einmal mit Minus und einmal mit Pluszeichen – aha. Und hier schreiben sie „wie man leicht sieht“ – die Schülerinnen und Schüler sehen es aber so gar nicht. Und was soll dieser Begriff schon an dieser Stelle? Und dann waren es gerade diese Stunden, in denen Schülerinnen und Schüler das Buch hinterfragten, die fachlich den höchsten Ertrag zu bringen schienen. Ich lernte in den Jahren auch Buchautoren kennen. Die Ehrfurcht wich ganz schnell einer pragmatischen Haltung je mehr Schraubenschlüssel ich selbst zurechtschliff. Dabei gab es auch einmal blutige Finger oder einen verbrannten Pulli. Die Arbeit mit der Flex birgt auch Risiken. Aber das nächste Werkzeug wurde dann eben besser. Der dazu notwendige „Arsch in der Hose“ muss sich aber entwickeln – er ist nicht von vornherein da. Genau an dieser Stelle halte ich Schulbücher für wichtig.

Dazu kamen dann noch die curricularen und didaktischen Stürme: Welcher Verlag konnte oder sollte da noch hinterherkommen? Die Lücke zwischen dem sehr dynamischen Curriculum und dem verhältnismäßig statischen Schulbuch scheint immer größer zu werden.

Randnotiz: Ich und die Verlage

Es gibt hier im Blog eine ganze Serie zum Thema „Riecken und die Verlage“ bzw. mittlerweile auch einige Startups. Daher nur eine Randnotiz: Eigentlich weiß ich viel wenig über die internen Strukturen in Verlagen. Das kommt vielleicht noch – ansonsten ist diese Webseite mittlerweile an vielen neuralgischen Stelle ja lehrbuchähnlich. Ich habe in den Jahre durch zahlreiche „Angebote“ gelernt, Produzenten von Inhalten Hochachtung zu zollen unter solchen Bedingungen überhaupt noch etwas mit Hand und Fuß zu produzieren. Sollte es mich wirklich noch einmal überkommen, schriebe ich ein Lehrbuch online und bäte um Spenden für meine Arbeit – quasi das Körbchen am Ausgang nach dem Konzert. Wahrscheinlich käme da mehr zusammen als bei einer Veröffentlichung über die üblichen Distributionswege.

Fazit

Für meine Fächer bin ich ein ganz schlechter Kunde für Schulbuchverlage. Schulbücher setze ich kaum im Unterricht ein. An deren Stelle treten strukturierte Aufzeichnungen in zunehmend auch digitaler Form, die den Lernstoff für alle Beteiligten zugänglich machen.

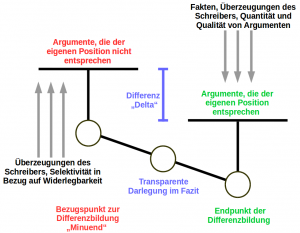

Für die Unterrichtsvorbereitung als Impulsgeber und in Fällen, wo ich z.B. ein neues Fach unterrichten muss, bieten mir Schulbücher zunächst eine sichere Burg, bis ich die Gegend hinreichend erforscht habe und die jeweilige didaktische Flex halten kann. Ansonsten hat zum Prozess der Unterrichtsvorbereitung mein Bloggerkollege Andreas Kalt eigentlich alles Wesentliche gesagt.