Ich schreibe gerade an zwei Publikationen. Teile daraus möchte ich in unterschiedlichen Umgebungen und Formaten verwenden. Im wesentlichen sind das folgende:

- es soll die Möglichkeit geben, dass ein gedrucktes Buch erscheinen kann

- es soll die Möglichkeit geben, dass ein E‑Book in verschiedenen Formaten erscheinen kann

- ich möchte Teile des Manuskripts in DokuWiki wiederverwenden können – Erklärvideos veralten schlicht zu schnell

Für mich als Nerd sind Textverarbeitungsprogramme jeder Art völlig unbrauchbar zur Konzeption längerer Texte – und einer meiner Texte könnte sehr lang werden. Das liegt vor allem daran, dass vor der Weitergabe eines Manuskripts meist Formatumwandlungen anstehen. Ich kenne sogar einen Verlag, der mit Worddateien als Druckvorstufe arbeitet. Nach einer Formatumwandlung stehen meist aufwändige Überarbeitungen der Ursprungsvorlage an.

LaTeX als Basis

Mein Ausgangsformat ist LaTeX. LaTeX ist ein Textsatzsystem, an dessen Ausgabequalität kein anderes mir bekanntes System herankommt. LaTeX ist keine Textverarbeitung, sondern mag Unbedarfte eher an eine Programmierumgebung erinnern – eine LaTeX-Datei muss immer „übersetzt“ und in z.B. ein PDF umgewandelt werden, bevor man sehen kann, was man geschrieben hat.

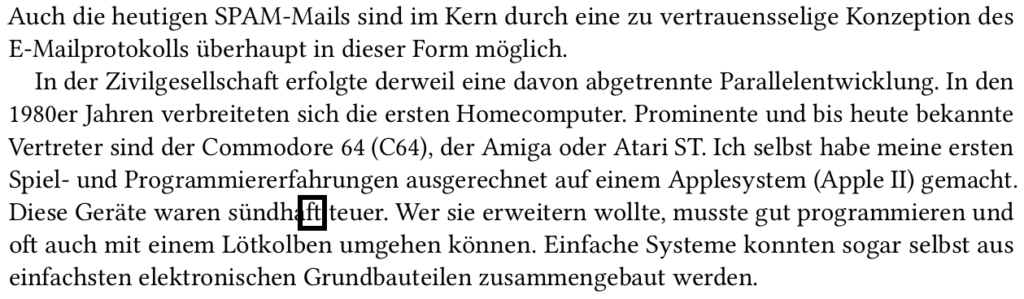

Aber selbst simpler Text sieht in LaTeX schon auf den ersten Blick wesentlich professioneller aus als mit einer Textverarbeitung (bitte auf den Text klicken für die voll aufgelöste Darstellung).

Das liegt an Kleinigkeiten, z.B. Ligaturen (hier mal eine schwarz umrandet). Auch im Formelsatz setzt LaTeX gleich zwei Maßstäbe:

Das liegt an Kleinigkeiten, z.B. Ligaturen (hier mal eine schwarz umrandet). Auch im Formelsatz setzt LaTeX gleich zwei Maßstäbe:

![Rendered by QuickLaTeX.com \[ U_{H(Ox/Red)} = U_{H(Ox/Red)}^0 + \frac{ 8,314472 \frac{J}{mol \cdot K} \cdot 297K}{z \cdot 96485,3399 \frac{C}{mol}}\cdot 2,3 \cdot lg \left( \frac{c(Ox)}{c(Red)} \right) \]](https://www.riecken.de/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-b0f440cc950369e4f2891263f18f8577_l3.png)

Originaleingabesyntax der oberen Formel:

U_{H(Ox/Red)} = U_{H(Ox/Red)}^0 + \frac{ 8,314472 \frac{J}{mol \cdot K} \cdot 297K}{z \cdot 96485,3399 \frac{C}{mol}}\cdot 2,3 \cdot lg \left( \frac{c(Ox)}{c(Red)} \right)

Einmal sehen Formeln in LaTeX sehr gut aus und zum anderen lassen sie sich ohne Maus und Schalflächen über die Tastatur schreiben. Ich bin auch bei recht einfachen Formeln meist 2–3x schneller als mit einem grafischen Formeleditor.

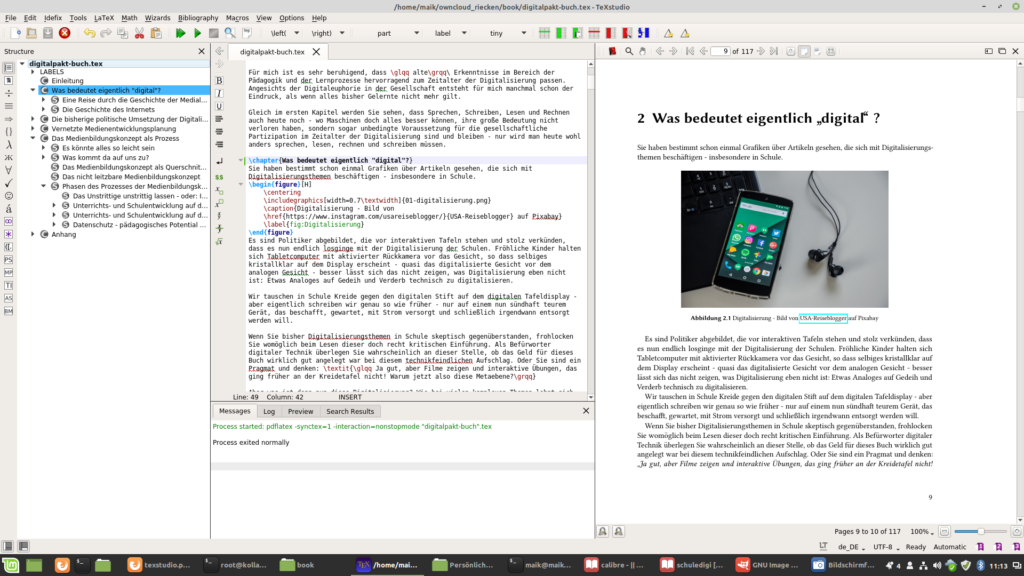

Natürlich muss man die LaTeX-Syntax sehr gut auf dem Kasten haben, aber da unterstützen entsprechende LaTeX-Umgebungen wie hier TeXstudio:

LaTeX ist allerdings nur für Menschen geeignet, die sich mit Entwicklungsumgebungen auskennen und schmerzfrei beim Erlernen von Syntax sind. Belohnt werde ich dadurch, dass ich in der nervigen Nachbearbeitung viel weniger Aufwand habe und ein z.B. ein PDF erhalte, welches sich direkt als Druckvorstufe für ein gedrucktes Buch verwenden lässt. Das Format lässt sich nachträglich ohne Qualitätseinbußen ändern – sogar in Riesensprüngen von DINA4 zu DINA5.

LaTeX ist allerdings nur für Menschen geeignet, die sich mit Entwicklungsumgebungen auskennen und schmerzfrei beim Erlernen von Syntax sind. Belohnt werde ich dadurch, dass ich in der nervigen Nachbearbeitung viel weniger Aufwand habe und ein z.B. ein PDF erhalte, welches sich direkt als Druckvorstufe für ein gedrucktes Buch verwenden lässt. Das Format lässt sich nachträglich ohne Qualitätseinbußen ändern – sogar in Riesensprüngen von DINA4 zu DINA5.

In LaTeX lässt sich fast alles setzen – von Musiknoten, mathematischen Formeln, chinesische Schriftzeichen bis hin zu Tabellenlayouts, die mit keinem Textverarbeitungsprogramm denkbar wären.

Pandoc als (mein) Wundermittel

LaTeX-Dokumente sind reine Textdateien. Bilder oder andere externe Dateien werden über Verweise eingebunden. Da LaTeX-Dokumente „übersetzt“ werden, ist das Ausgabeformat zunächst nicht festgelegt. Der Weg von LaTeX zum verbreiteten E‑Bookformat epub (bzw. epub3) war für mich zunächst steinig. Auch in der LaTeX-Community ist da der Katzenjammer groß. Erste Versuche führten über tex4ht, jedoch war der Aufwand für die Nacharbeit immens.

Gerade als ich begonnen hatte, an meiner Entscheidung für LaTeX zu zweifeln, stieß ich auf pandoc. Pandoc ist ein universeller Textkonverter, der alle möglichen textbasierten Formate in alle möglichen textbasierten Formate umwandeln kann. So komme ich nun recht unaufwändig z.B. von

- LaTeX zu epub

- LaTeX zu MarkDown (u.a. DokuWiki)

- LaTeX zu odt oder docx (Aber wer will das außer einigen Verlagen?)

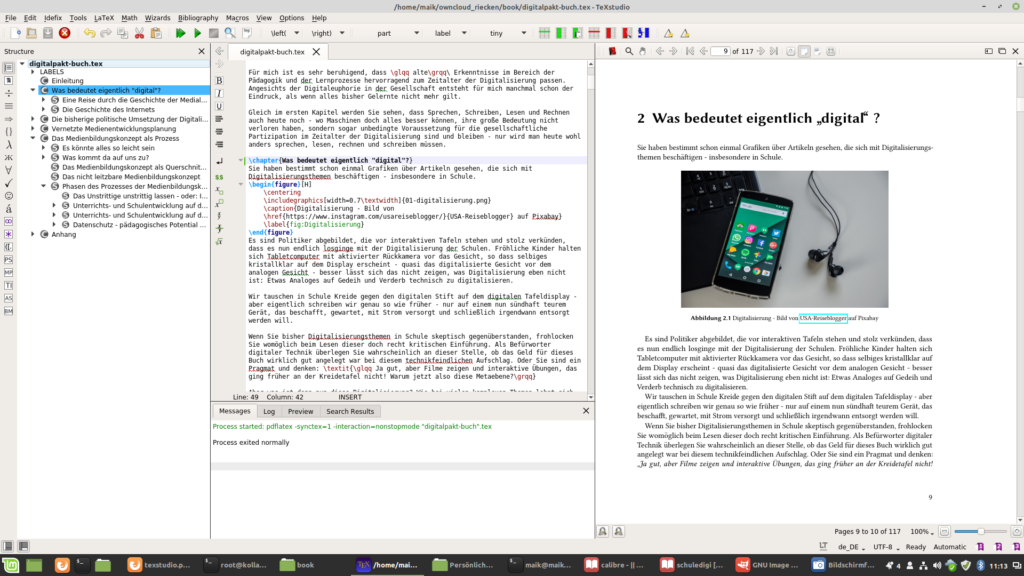

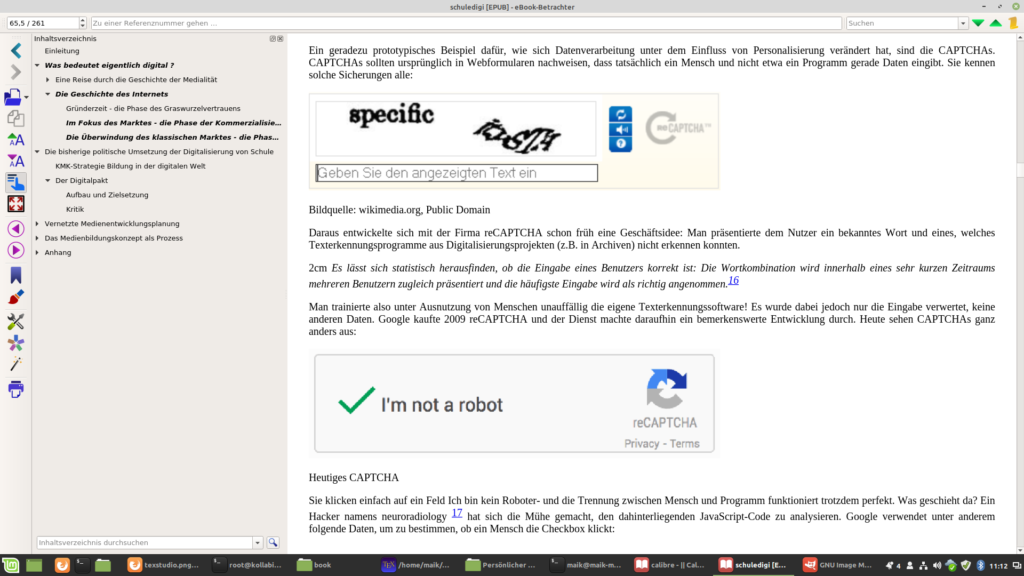

Hier mal ein zu epub konvertierter Text in Callibre geöffnet:

Es gibt tatsächlich noch einige Artefakte, die auf die Verwendung bestimmter Erweiterungen im Ursprungsdokument zurückgehen. Da sollte aber ein einfacher sed-Lauf als Nachbearbeitung genügen. Zudem sollte man Bilder als png- oder jpg-Datei ins LaTeX-Dokument integrieren – ich muss also beim Schreiben das Zielformat mitdenken.

Es gibt tatsächlich noch einige Artefakte, die auf die Verwendung bestimmter Erweiterungen im Ursprungsdokument zurückgehen. Da sollte aber ein einfacher sed-Lauf als Nachbearbeitung genügen. Zudem sollte man Bilder als png- oder jpg-Datei ins LaTeX-Dokument integrieren – ich muss also beim Schreiben das Zielformat mitdenken.

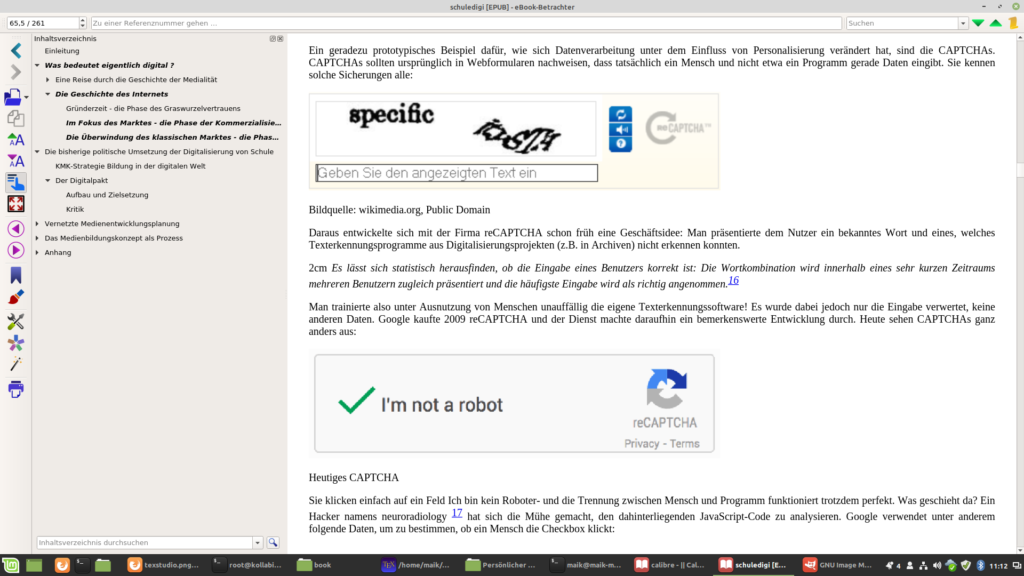

Aber es funktioniert auch schon so einiges:

- Inhaltsverzeichnis

- Fußnoten

- Bilder und Bildunterschriften

- interne und externe Verlinkungen

… das sind nahezu 95% dessen, was ich so benötige. In Calibre kann ich mich dann voll auf das spätere Layout des E‑Books konzentrieren.

Noch fluffiger soll das alles mit AsciiDoc statt LaTeX gehen – einige Nerds, die ursprünglich mit LaTeX unterwegs waren, scheinen darauf umzuschwenken oder gleich einfaches MarkDown mit pandoc zu konvertieren. Für mich tut meine Lösung noch genau das, was sie soll.